II. L'école d'Athènes

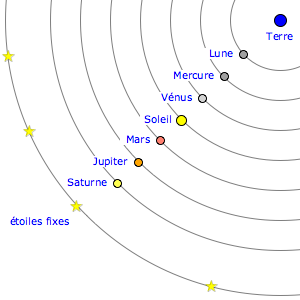

Au IVe siècle avant JC, grand siècle de la civilisation grecque, c'est à Athènes que la science grecque va se développer. Platon, fondateur de l'Académie, ne peut pas être considéré comme un astronome, car il n'interprète pas des faits observés. Sa conception du monde n'est qu'un aspect de sa philosophie. Par ailleurs, il apporte peu de changement aux théories précédentes. Cependant, on lui doit le Timée. Ce livre est non seulement la première cosmologie jamais écrite, -c'est-à-dire la première représentation globale, cohérente et rigoureuse de l'univers physique. Mais il développe aussi, pour la première fois dans l'histoire, une théorie de la connaissance, et, de plus rend les mathématiques l'instrument privilégié de l'enchaînement des conséquences qui découlent des axiomes qu'il a posés. Dans le système platonicien, autour de la Terre tournent l'orbe de la lune, puis ceux du soleil, de Mercure, de Vénus, de Jupiter et enfin de Saturne qu'enclôt la sphère des étoiles fixes. D'après Simplicius, c'est Platon qui proposa à Eudoxe (-408 / -355), son élève, l'étude du mouvement des planètes et sa représentation par la seule utilisation de mouvements circulaires et uniformes.

Le système d'Eudoxe, bien qu'imparfait, est la première tentative de représentation du mouvement des astres par des moyens purement géométriques. Les planètes sont fixées sur l'équateur de sphères mobiles, qui elles-mêmes tournent autour d'un axe incliné sur un plan différent. Une troisième sphère en rotation entraîne encore cette sphère. Il est possible, si l'on choisit bien la vitesse de rotation et l'inclinaison des axes, de rendre compte des mouvements du Soleil et de la Lune. Pour la sphère des étoiles, il imagine un système de 27 sphères, dont la nature n'est pas précisée. Ce système servira de d'origine à tous les modèles confectionnés jusqu'à Copernic.

Aristote reprend le système d'Eudoxe, cherchant à expliquer la nature des sphères et la raison de leur mouvement. Cela le conduit à compliquer le système en ajoutant des rouages qui relient les sphères les unes aux autres. Il explique le mouvement des sphères par la présence d’un gaz inconnu, l’éther, dont la propriété essentielle est de tourner d’un mouvement uniforme.

Aristote est né, en 384 av. JC, à Stagire, proche de l’actuel mont Athos. Vers 18 ans, il va à Athènes et entre à l’académie de Platon. Philippe de Macédoine lui confie l’éducation de son fils Alexandre en 343. Il revient ensuite à Athènes où il fonde le Lycée, école concurrente de l’Académie. Dans ses œuvres, Aristote aborde de nombreux sujets, de la science à la philosophie. Dans trois traités importants, il traite du monde : la Métaphysique, la Physique et le Traité du Ciel.

Pour Aristote, le monde est sphérique car parmi les corps ayant une surface donnée, la sphère est celui qui a le plus grand volume. Mais cette propriété, qui a été utilisée de l’Antiquité à la Renaissance pour justifier la sphéricité du ciel, n’a été rigoureusement démontrée qu’en 1884 par le mathématicien allemand H.A. Schwartz.

Par ailleurs, l’univers d’Aristote est partagé en deux domaines que sépare l’orbe de la Lune. Le monde sublunaire est le monde du changement ; la Terre en occupe le centre, puis viennent l’eau, l’air et le feu. Le monde extralunaire reste identique à lui-même, il est composé de cet éther dont le mouvement naturel est le mouvement circulaire.

Tandis qu’Aristote reprend des théories abordées avant lui, Héraclite du Pont (env.388-env.315), un de ses successeurs, fait un pas beaucoup plus important dans l’histoire de l’astronomie. Il est le premier qui a l’idée de faire tourner la Terre sur elle-même pour expliquer le mouvement des étoiles. Il aurait également émis l’hypothèse, tout à fait révolutionnaire, que Vénus tournait autour du Soleil, et non plus autour de la Terre, ce qui permettrait d’en expliquer les variations d’éclat.

Héraclide du Pont appartenait à l’Académie. Platon lui confia la direction de son école lors de son dernier voyage en Sicile et il faillit succéder comme scholarque. De ses nombreuses œuvres, seuls quelques bribes nous sont parvenues, ainsi que des titres, qui témoignent de la diversité des sujets traités : de la géométrie à la divination en passant par l’histoire, l’astronomie, la géographie, la dialectique, la politique etc. Ses dialogues, qui donnaient la parole à des philosophes et des animaux, ainsi que ses histoires racontant les aventures d’un habitant de la Lune, laissent penser à un homme d’une grande crédulité. On a parfois du mal à dissocier sa pensée de celle des pythagoriciens dont il parle.

II. L'école d'Athènes

Système d' Aristote

© : Observatoire de Paris / U.F.E.

Système d'Aristote

Tapez le titre ici