II. Les premières découvertes scientifiques

III. Le grand changement de 1609 : la lunette

IV. Galilée controversé: procès et retirement

En 1609, en effet, une invention va bouleverser le reste de sa vie et celle de toute la conception de l’espace: la lunette. Mais revenons à Galilée. En cette année, il travaille toujours à l’université de Padoue, où il enseigne les principes ptoléméens et aristotéliciens auxquels il ne croit plus depuis longtemps. Mais il sait que, seulement dix années auparavant, le scientifique Giorgio Bruno fut brûlé vif pour soutenir les théories coperniciennes. En outre, son salaire est très faible: dix fois inférieur à celui du professeur de médecine de la même université! Ayant trois enfants, il lui faudrait plus d’argent pour réaliser ses expériences. Lors d’une soirée en 1609, il apprend que des opticiens hollandais, dont Janssen, ont mis au point la lunette. Ils la conçoivent cependant comme un jouet, un moyen de distraction: comment tirer un profit scientifique d’un objet qui n’agrandit que 2 ou trois fois ? De plus, la lunette pose pour les scientifiques de l’époque un problème éthique: on ne peut se baser sur des observations qui ne sont pas réelles, qui résultent de la tromperie de l’optique.

C’est pourquoi Galilée décide de concevoir une lunette tout à fait différente, non plus un jouet inutile, mais un outil scientifique pour, concept exceptionnel au début du XVIIe siècle, se tourner vers les étoiles. Il emploie donc de multiples heures de travail à polir des verres, de sorte que l’un soit fortement convexe, l’autre faiblement concave, afin d’obtenir une image nette (contrairement aux lunettes hollandaises) et un grossissement supérieur. Travaillant avec acharnement tout l’été 1609, Galilée vient à bout de son projet, et réalise une lunette qui grossit près de neuf fois sans déformer. Très vite, des bruits courent à propos de cette invention magique, et Galilée obtient de présenter son invention aux sénateurs de Venise : ces derniers sont subjugués. Du haut du Campanile, où Galilée les a fait monter, ils peuvent voir tout de manière nette et rapprochée. Aussitôt, le salaire de Galilée est triplé…

Peu à peu, en utilisant des verres plus grands et mieux polis, Galilée atteint des agrandissement remarquables, jusqu’à trente, c’est-à-dire presque le maximum possible avec ce type de lunettes. Muni de cet outil très performant, Galilée se tourne un soir vers le ciel étoilé, et son émerveillement est digne de Christophe Colomb découvrant l’Amérique : une multitude d’étoiles, invisibles à l’œil nu, lui apparaissent tout à coup! À vrai dire, avec un agrandissement tel, ce sont trente fois plus d’étoiles… Subjugué par sa découverte, il souhaite faire partager ses observations à tous les savants d’Europe : il écrit donc un livre en latin, intitulé Sidereus Nuncius ou Le Messager des étoiles.

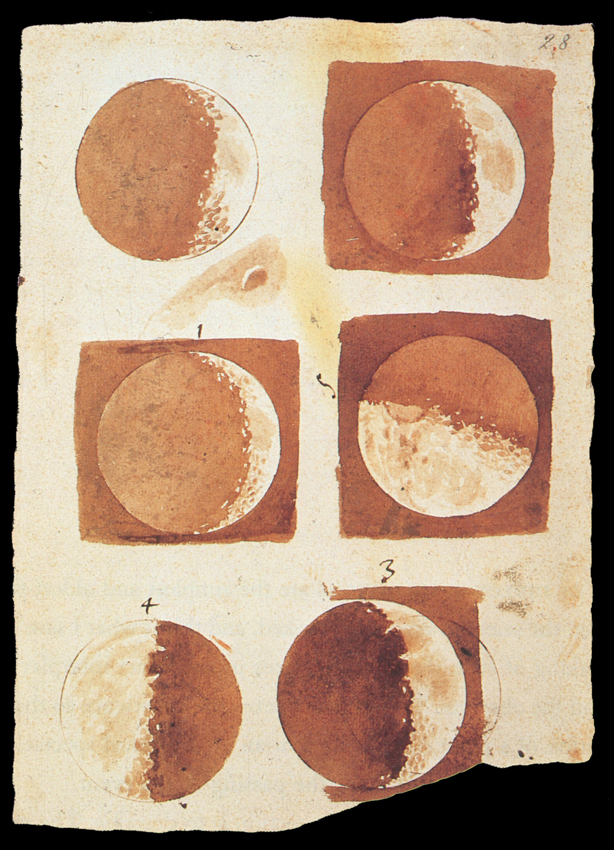

Naturellement, le premier corps vers lequel l’astronome italien se tourne est la Lune. Là encore, son étonnement est immense. En effet, la doctrine de l’époque, que Galilée enseignait à ses étudiants, considérait la Lune comme un astre parfaitement lisse: avec sa lunette, il constate inévitablement que la Lune est montagneuse, couverte de cratères sur toute sa surface. Galilée déduit cela grâce à des jeux d’ombres similaires à ceux du Soleil sur les montagnes. Il dessine avec précision ses observations.

Après s’être intéressé à la Lune, Galilée se tourne vers ce qui a longtemps constitué un mystère pour les observateurs célestes : la Voie Lactée. Mais voilà que, grâce à sa lunette, Galilée découvre ce qu’il en est véritablement: la Voie Lactée est une traînée de milliards d’étoiles! Dans ce sens également, Galilée raconte que « les étoiles, que certains astronomes ont appelées jusqu’à aujourd’hui des Nébuleuses sont des troupeaux de petites étoiles éparpillés d’admirable manière » (Le messager des étoiles).

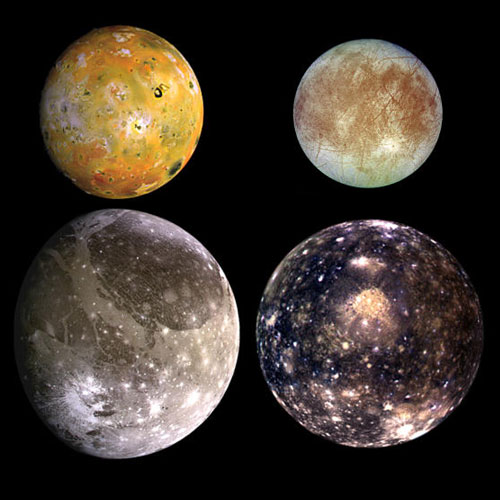

Mais la plus grande découverte de Galilée survient quelques jours plus tard. Alors qu’il observe Jupiter, il aperçoit des « astres, petits cercles très brillants ». Galilée pense au départ qu’il s’agit d’étoiles, comme il en découvre des milliers tous les jours. Mais, très vite, il est intrigué par leurs déplacements: s’ils s’agissaient d’étoiles, cela signifierait que Jupiter tourne aléatoirement dans un sens ou dans l’autre… Galilée en est maintenant persuadé: il a découvert, non pas des étoiles, mais bien des planètes, ou, pour être exact, les satellites de Jupiter. Mais cette découverte ne se limite pas à la simple satisfaction de connaissance: elle constitue un argument considérable contre le système ptoléméen. En effet, un des arguments avancés par l’Église pour défendre le géocentrisme est le fait que, si la Terre était en mouvement, alors la Lune ne pourrait la suivre: avec les quatre satellites de Jupiter, planète dont tout le monde considère le mouvement, Galilée détruit l’argument de l’Église.

Pour « protéger » ces planètes, Galilée leur donne un nom très prestigieux: les astres « médicéens », en l’honneur de la famille des Médicis, toute puissante en Europe au XVIIe siècle. Galilée ayant acquis une certaine renommée à travers son livre Le Messager des étoiles, la famille de Médicis accepte immédiatement de donner son nom aux satellites de Jupiter : dès lors, s’attaquer à l’existence de ces planètes, ce sera s’attaquer aux Médicis…

Une autre raison pousse Galilée à honorer la famille des Médicis : il rêve de retourner à Florence, dans sa région natale, et de devenir mathématicien à la cour. Bien que la Toscane soit une région plus hostile aux révolutions scientifiques, le mal du pays natal le fait finalement décider d’accepter le poste qui lui est proposé. Dès son arrivée dans la ville, en 1610, Galilée est victime d’attaques quant à ses découvertes. Le milieu scientifique traditionaliste se refuse d’admettre les observations de Galilée, et désigne des détracteurs : leurs arguments sont la plupart du temps risibles. Par exemple, les satellites ne pourraient exister, puisque les astres, messagers des dieux, doivent tous être connus pour respecter leur volonté! Ou encore: il ne peut exister plus de sept éléments dans le ciel, conformément à ce chiffre sacré dans la Bible… Ces arguments reposent sur des raisonnements « logiques », et non sur des expériences. Galilée est, grâce à ces dernières, un précurseur de la science moderne.

Heureusement, Galilée ne prête guère attention à ces attaques non fondées, et laisse ses proches répondre à sa place. Cependant, il souhaite convaincre les scientifiques de qualité: ainsi, il envoie une lunette à Kepler, afin qu’il puisse lui-même confirmer les observations des satellites. Rapidement, l’astronome allemand confirme l’existence des « lunes de Jupiter ». Mais c’est surtout l’astronome du Vatican, Clavius, très influent sur l’Église, que Galilée souhaite convaincre à tout prix. Malgré des réticences au départ (cet astronome soupçonne Galilée de truquer la lunette), il observe par lui-même les satellites et confirme leur existence! Jusque-là, il semble que tout se passe au mieux pour l’astronome toscan.

Entre temps, Galilée continue ses observations à Florence: désormais riche, il peut se consacrer pleinement à ses expériences. Il observe d’abord d’étranges taches à proximité de Saturne, mais ne parvint à élucider le mystère des anneaux de la planète, seulement identifiés cinquante ans plus tard par l’astronome hollandais Huygens. Mais c’est quelques semaines plus tard que Galilée fait une découverte majeure à propos de Vénus. Il rédige très tôt une anagramme afin d’affirmer la paternité de sa découverte, qu’il attend de confirmer, évitant ainsi un éventuel plagiat: « Haec immatura a me jam frustra leguntur, o.y. » (« En vain je lis ces choses, o.y. ») devient « Cynthiae figuras aemulatur mater amorum » (« La mère des amours imite les figures de Diane »). Concrètement, cela signifie que Vénus, la mère des Amours, imite la Lune, Diane… Vénus, elle aussi, décrit des phases! Cet argument est décisif: il prouve que Vénus passe tantôt devant, tantôt derrière le Soleil. Cette observation est en contradiction avec le système de Ptolémée : en effet, avec la Terre au centre du monde, les planètes ne peuvent passer les unes devant les autres. De plus, cette découverte prouve la « banalité » de la Terre et l’importance du Soleil: Vénus n’est pas éclairée par elle-même, mais par le Soleil, puisque qu’elle décrit des phases. Enfin, Vénus détruit un argument contre le système copernicien: selon ce dernier, la distance entre la Terre et Vénus doit varier, mais l’on observe toujours un même point lumineux, dont la taille ne varie pas. Or, les phases expliquent ce phénomène : quand Vénus est près de la Terre, elle est à contre Soleil, et le point lumineux est faible; lorsqu’elle en est éloignée, elle est ensoleillée, mais son éloignement la fait paraître plus petite: systématiquement, la luminosité reste la même, malgré les déplacements de Vénus…

II. Les premières découvertes scientifiques

III. Le grand changement de 1609 : la lunette

Lunette de Galilée

L'inventeur de la lunette, Janssen

Galilée montrant son invention

Les phases de la Lune

Les satellites de Jupiter

Clavius, astronome du Vatican