Les héritiers de Copernic

Bradley

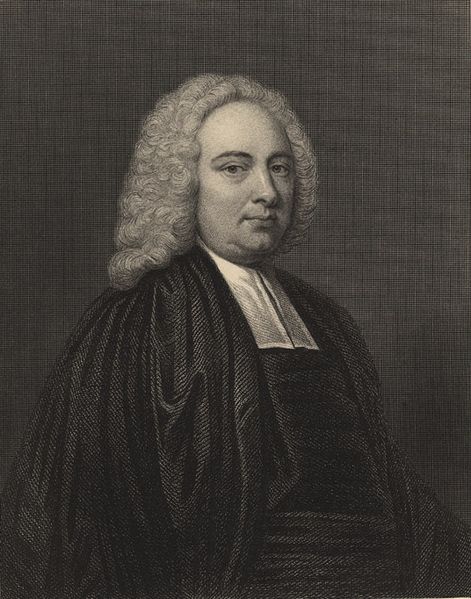

James Bradley est né dans le Gloucestershire en 1693. Alors qu’il a contracté la variole, son oncle, James Pound, un astronome amateur, le soigne et lui fait partager son goût pour l'astronomie. Bradley entre alors au Balliol College à l'université d'Oxford en 1711. Il obtient son Bachelor of Arts en 1714 et son Master of Arts en 1717. En 1718, Edmund Halley recommande son élection à la Royal Society.

Bradley devient vicaire l'année suivante, mais démissionne de ses responsabilités ecclésiastiques en 1721 quand il est engagé à l'université d'Oxford tandis qu'il donne aussi des cours de philosophie expérimentale à l’Ashmolean Museum.

En 1725, il commence des observations pour mesurer la parallaxe d'étoiles. Lors de deux observations successives de la position de γ Draconis (Eltanin) dans la constellation du Dragon, il découvre que l'étoile ne s'est pas déplacée dans le sens attendu. Au bout d'une année, les positions successives forment une petite ellipse.

Bradley a beaucoup de difficultés à comprendre ses observations. Il envisage d'abord que le mouvement apparent des étoiles est une conséquence d'une variation de l'axe de rotation de la Terre. Cependant cette interprétation ne permettait pas d'expliquer les observations. L'anecdote raconte que c'est en observant la variation de la direction apparente du vent selon la vitesse et la direction prise par un voilier que Bradley appliquer ce raisonnement à la lumière. Ces résultats sont publiés en 1727 dans les Philosophicals Transactions de la Royal Society.

Il s'agit du déplacement apparent d'une étoile dû à la combinaison du mouvement de la Terre et de la propagation à vitesse finie de la lumière. Il s'apparente à la variation de la direction de chute des flocons de neige ou des gouttes de pluie que peut constater un observateur selon qu'il est immobile ou qu'il se déplace. On voit les étoiles décrire en un an dans le ciel de petites ellipses, parallèles au plan de l'orbite terrestre, dont le centre coïncide avec la position réelle des étoiles, Ces ellipses nous apparaissent d'autant plus aplaties que les étoiles correspondantes sont plus proches du plan de l'orbite terrestre.

On distingue l'aberration annuelle, due au mouvement orbital de la Terre autour du Soleil, et l'aberration diurne, beaucoup plus faible, liée à la rotation de la Terre sur elle-même. Elles sont toutes deux des aberrations de position, c’est-à-dire l’écart entre la direction réelle d'un astre et celle où on l'observe, dû aux vitesses relatives de l'observateur et de l'astre.

Ce phénomène est premièrement dû à la vitesse relative de la Terre sur son orbite par rapport aux étoiles, et ne dépend pas de la distance de l'étoile à la Terre, mais seulement de son angle par rapport à l'écliptique : c’est l’aberration annuelle. Il ne doit pas être confondu avec la parallaxe qui est due à un effet de perspective, sensible seulement pour les étoiles assez proches.

Du fait de la rotation de la Terre, il existe également un phénomène d'aberration diurne, d'autant plus prononcé que l'observateur est situé proche de l'Équateur. Cependant, ce phénomène a une amplitude négligeable pour les étoiles et n'est mesurable que pour les astres du système solaire.

Le phénomène d'aberration a apporté une confirmation supplémentaire au modèle copernicien.

Après s'être assuré de la validité de l'hypothèse selon laquelle c'était l'aberration qui était responsable du mouvement apparent des étoiles, il se rend compte qu'en soustrayant ce phénomène aux mouvements apparents observés il subsiste encore un mouvement apparent des étoiles. Se souvenant de son hypothèse initiale, il démontre alors l'existence d'une petite variation de l'axe de rotation de la Terre : c'est le phénomène de nutation, publié en 1748.

En 1742, il succède à Edmund Halley comme Astronomer Royal à l'observatoire royal de Greenwichet reçoit la médaille Copley en 1748.

En mauvaise santé, il se retire dans le Gloucestershire où il meurt en 1762.

Bradley

James Bradley